बचपन में बिछड़े दोस्त सी अचानक मिलती हैं कुछ फ़िल्में

- गुलज़ार हुसैन

जब कुछ फिल्मों को आप दुबारा देखते हैं, तो उसे कई नई कसौटियों पर तौलते भी हैं. यह बात तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जब आप बचपन में देखी गई फिल्मों को दुबारा देखते हैं. यह एक बार फिर से बचपन में लौटने जैसा ही होता है ...या किसी पुराने जख्म को कुरेदने जैसा भी हो सकता है ...मैं सोचता हूँ कि जिस तरह 'तेरी मेहरबानियाँ' देखते हुए बचपन में मैं फूट- फूट कर रोया था, क्या अब भी वैसे ही रो सकता हूँ? ऐसा ही कुछ सोचते हुए पिछले दिनों फेसबुक पर मैंने कुछ मनपसंद फिल्मों को लेकर पोस्ट लिखे थे. कुछ साथियो को यह पसंद भी आया. मेरी एक दोस्त ने सलाह दी की इन सब पोस्टों को ब्लॉग पर रख लूं. उनका सुझाव मानते हुए कुछ पोस्टों को एक जगह रख रहा हूँ.

ताकतवर राजनीतिक पार्टियों की ताल से ताल मिलाने वाली कुछ युवाओं की भीड़ की आधुनिकता क्या सचमुच हमें उतनी ही चिढ़ाती है, जितनी किसी कमजोर इंसान पर ठहाके मारने वालों की बेरुखी? गूंगे-बहरे लोगों पर हंसने वाली इस दुनिया के साथ -साथ चलने वाली सड़कें भी क्या इतनी ही बेरहम और तटस्थ होती है कि चुप रहती हैं।

वे लोग कभी गतिहीन या शांत नहीं रह सकते, जो किसी भी शारीरिक रूप से कमजोर इंसान को अपने बराबर का समझते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। वे इस ठहाके का विरोध करते हैं, जिससे किसी के अस्तित्व को नकारा जाता है। इस फिल्म में अखबार बेचने वाले हरि (संजीव कुमार) और एक गरीब युवती आरती ( जया भादुड़ी) के हाव- भाव पर इस निष्ठुर दुनिया के कई लोग लगातार हंसते हैं, क्योंकि वे दोनों मूक -बधिर हैं। कहानी दोनों के मिलने और गरीबी से जूझने से अधिक अपने आत्मसम्मान को पाने के लिए आगे बढ़ती है। हरि अब आरती को स्कूल भेजकर उसे शिक्षित करना चाहता है, ताकि वह भी मूक बधिरों की सांकेतिक भाषा को समझ सके। यह प्यार इतनी निश्छलता से आगे बढ़ता है कि लोगों को यह साधारण फिल्मों का रोमांस नहीं लगता। ग्लैमरहीन प्यार का यह रंग इतना गहरा होता है कि यह प्यार से आगे की कोई चीज महसूस होती है। संजीव कुमार के संवेदनशील अभिनय ने इस फिल्म को नए आयाम दिए हैं। जया ने भी एक मूक-बधिर लड़की के किरदार में सहज जिज्ञासा और चंचलता को जोड़कर अभिनय की उंचाइयों को छुआ है।

कहानी में मोड़ तब आता है जब हरि और आरती को बेटा होता है। वे दोनों इस चिंता में होते हैं कि कहीं यह बच्चा भी तो हमारे जैसा ही नहीं हो गया। एक झुनझुना लेकर वे बच्चे को इधर-उधर घुमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चा झुनझुने की ओर नहीं देखता। बाद में एक डॉक्टर आकर उसे बताता है कि उसके झुनझुने में कोई आवाज ही नहीं है। इन सबके बावजूद एक रात में वह बच्चा एक एक्सिडेंट का शिकार होकर मर जाता है। फिर बाद में दूसरे बच्चे को बड़ा करने के संघर्ष को लेकर कहानी आगे बढ़ती है। हरि को जूता पॉलिश तक करना पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानता और अपने बच्चे को पढ़ाता-लिखाता है। बाद में कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है, जब बच्चा बड़ा होकर एक लड़की से शादी करने के लिए इसलिए मना देता है, क्योंकि वह मूक -बधिर है। यह एक घटना हरि को फिर से वहीं लाकर पटक देता है जहां से वह चला था।

सच, जिंदगी के लिए की हर कोशिश जरूरी होती है। हर कोशिश को सलाम।

कलकल बहती नदी के बीच कांटों भरी राह

वर्ष 1974 में बनी श्याम बेनेगल की फिल्म ‘अंकुर’ ऐसी ही राहों को समझने और देखने का एक प्रयास है। भूमिपतियों के अत्याचारों से पीड़ित गांववासियों की समस्या को यह फिल्म कुछ अलग तरह से सामने रखती है। यहां एक भूमिपति युवक सूर्या को आधुनिकता के लबादे में दिखाया गया है, जो दलित नौकरानी लक्ष्मी (शबाना आजमी) से कहता है कि मैं जाति-पाति नहीं मानता, लेकिन उसके अंदर पुरुषवादी-सवर्णवादी दंभ हिलोरें लेता रहता है। उसे लक्ष्मी का शरीर आकर्षित करता है, लेकिन वह उसके दुख-तकलीफ को नहीं समझना चाहता। एक दलित स्त्री के देह से खेलने भर तक की आधुनिकता को इस फिल्म में गंभीरता से दिखाया गया है। लक्ष्मी उसके घर का काम करती है, लेकिन सूर्या उससे शारीरिक संबंध बना लेता है। यह सवर्णवादी छल की चरम स्थिति है। सूर्या को लक्ष्मी की गरीबी, उसके पति का शराबी होना और अन्य परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह है, जब लक्ष्मी जब गर्भवती हो जाती है और सूर्या की पत्नी उसे काम से हटा देती है। सूर्या उससे बच्चा नहीं चाहता और बड़ी चालाकी से उसे बच्चा गिरा देने की बात कहता है, लेकिन लक्ष्मी तैयार नहीं होती। लक्ष्मी अपने पति के भाग जाने की स्थिति में गरीबी से इस हद तक टूट जाती है कि एक दिन मालिक सूर्या के घर में चावल चुराने पहुंच जाती है। सूर्या उसे मारने की धमकी देता हुआ उसे अपमानित करता है। लक्ष्मी का पति घर लौटता है, तो वह फिर से काम मांगने सूर्या के घर की ओर जाता है। उसी क्षण सूर्या के अन्दर छुपा अपराध बोध उसे भयभीत करता है और वह समझता है कि लक्ष्मी का पति उसे मारने आ रहा है। अखिरकार सूर्या उस पर बेरहमी से कोड़े बरसाता है। उस दौरान लक्ष्मी का आत्मसम्मन जागता है, और वह सूर्या को धिक्कारती है। पूरी फिल्म दलित स्त्री के आत्मसम्मान के जागने के पल की प्रतीक्षा में कांपती महसूस होती है। लक्ष्मी स्त्री है और उसमें आत्मसम्मान जीवित है। वह किसी भूमिपति की मोहताज नहीं है। श्याम बेनेगल इस फिल्म में आक्रोश के पल की शुरुआत तब करते हैं जब फिल्म का अंतिम दृश्य होता है। एक दलित बच्चा पत्थर उठाकर सूर्या की खिड़की का शीशा तोड़ देता है। इस फिल्म में फेंका गया पत्थर दर्शकों के मन में अब तक अटका है।

किसी हिंदी फिल्म में नायक के हाथ में मैक्सिम गोर्की का

कोलकाता लौटते पिता को आभास होता है कि उसके पीछे कोई दौड़ा चला आ रहा है। अरे, वह तो उसका बेटा काजल है।

‘तुम क्या कोलकाता जा रहे हो? वहां मुझे मेरे बाबा से मिला दोगे ’

‘हां ’

‘तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ’

‘नहीं ’

...................ओह, सत्यजीत रे... कोथाय तुमि ?

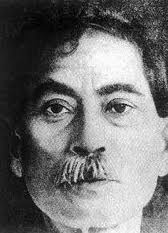

उत्तम कुमार की बांग्ला फिल्मों में ‘जादू’ होता है

सच! क्या आपने गौर किया है? उत्तम कुमार की बांग्ला फिल्मों में ‘जादू’ होता है. कल मैं भी इस जादू की गिरफ्त में था। रात 4 बजे भोर तक जग कर मैंने बांग्ला फिल्म दुई भाई (दो भाई ) देखी... 1961 में सुधीर मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उत्तम कुमार और विश्वजीत का संवेदनशील अभिनय और झकझोरने वाले संवाद ने मुझे बांधे रखा।ब्लैक एंड व्हाइट या उसकी बाद के दौर की फिल्मों का दूसरा कौन ऐसा अभिनेता है, जो उत्तम कुमार की तरह मुस्कुराता है? उनकी मुस्कुराहट और दुखी होते समय हठात से आंखों में उदासी छाने के पल, उन्हें सबसे अलग अभिनेता बनाते हैं। उत्तम कुमार इस फिल्म में अपने छोटे भाई की भूमिका निभा रहे विश्वजीत के साथ जितनी सहजता से हंसने, गाने और क्रोधित होने का अभिनय कर पाते हैं, यह दुर्लभ है। रोज शाम को बैठ कर दोनों भाई गाते-बजाते हैं। गाते समय उत्तम कुमार की मुस्कुराहट कितना कुछ अपने अंदर समेटे रहती है। इस फिल्म में एक भाई तब तक चाय नहीं पीता, जब तक दूसरा साथ नहीं हो....ओह, उत्तम कुमार...

जब कुछ फिल्मों को आप दुबारा देखते हैं, तो उसे कई नई कसौटियों पर तौलते भी हैं. यह बात तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जब आप बचपन में देखी गई फिल्मों को दुबारा देखते हैं. यह एक बार फिर से बचपन में लौटने जैसा ही होता है ...या किसी पुराने जख्म को कुरेदने जैसा भी हो सकता है ...मैं सोचता हूँ कि जिस तरह 'तेरी मेहरबानियाँ' देखते हुए बचपन में मैं फूट- फूट कर रोया था, क्या अब भी वैसे ही रो सकता हूँ? ऐसा ही कुछ सोचते हुए पिछले दिनों फेसबुक पर मैंने कुछ मनपसंद फिल्मों को लेकर पोस्ट लिखे थे. कुछ साथियो को यह पसंद भी आया. मेरी एक दोस्त ने सलाह दी की इन सब पोस्टों को ब्लॉग पर रख लूं. उनका सुझाव मानते हुए कुछ पोस्टों को एक जगह रख रहा हूँ.

भाई-बहन के रिश्ते का अर्थ

भाई- बहन के रिश्ते में क्या तब एक ठहराव या बदलाव आ जाता है, जब दोनों में से किसी एक की शादी कहीं हो जाती है? यह प्रश्न महत्व रखता है, लेकिन इससे अलग, तब क्या स्थिति बनती है, जब भाई बेरोजगार हो और शराब पीने का आदि हो और पूरा घर केवल कुआंरी बहन की कमाई पर टिका हो?

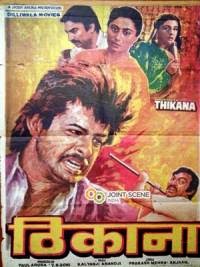

ईमानदार होने के कारण वकालत में असफल भाई और नौकरी कर घर संभालने वाली बहन के बीच पनप रहे अंतर्द्वंद्व को 1987 में बनी महेश भट्ट की फिल्म ‘ठिकाना’ अच्छी तरह रखने में सफल कही जा सकती है। फिल्म में एक करप्ट नेता के क्राइम वाले हिस्से से अधिक भाई -बहन के बीच प्रेम और तनाव से भरे हिस्से का महत्व है। बहन (स्मिता पाटिल) अपने भाई (अनिल कपूर) से बेरोजगार होने के बावजूद बहुत स्रेह करती है, और इसके अलावा मां (रोहिणी हट्टंगडी) का भी ख्याल रखती है। भाई अपने कैरियर में असफल होने के बाद खूब शराब पीता है और उसकी मां उसे अक्सर डांटती है। मां कहती है कि पूरा मोहल्ला तुम पर इसलिए हंसता है, क्योंकि तू अपनी बहन की कमाई खाता है। लेकिन बहन अपने भाई का हमेशा पक्ष लेती है। कहानी में टर्निंग प्वाइंट तब आता है जब मां को यह संदेह होता है कि उसकी बेटी गर्भवती है। इस परिघटना से आदर्शवादी भाई की जीवन शैली बिल्कुल बदल जाती है। बहन कहती है कि वह शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका प्रेमी यह नहीं चाहता। बहन से पूछने के बाद भाई उसके प्रेमी पुलिस इंस्पेक्टर (सुरेश ओबेरॉय ) से मिलता है, तो कहानी में दूसरा मोड़ आता है। इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हारी बहन इसलिए शादी नहीं करना चाहती है कि तुम बेरोजगार हो और तुम्हारे घर को संभालने की जिम्मेदारी उस पर है। भाई पर अब अपराधबोध से ग्रस्त हो जाता है और बेईमानी और झूठ से भरा काम भी करने को तैयार हो जाता है। बहन भी भाई के बहुत कहने पर अपने प्रेमी से शादी के लिए तैयार हो जाती है।

...लेकिन उथल -पुथल भरी कहानी में एक और मोड़ तब आता है, जब भाई को यह पता चलता है कि उसकी बहन का प्रेमी हत्यारा भी है। तब वह अपनी बहन के सामने उसके होने वाले पति के हत्यारा होने का सबूत रखता है और उस पर ही निर्णय लेने का भार सौंप देता है। बहन को अब अपने प्रेमी और भाई की ईमानदारी में से किसी एक को चुनने का दबाव होता है। इस मन:स्थिति का अच्छा अभिनय स्मिता पाटिल

ने किया है। आखिरकार बहन ईमानदारी के रास्ते पर चलती है।

----------------------------------------------------------------------------

कठिन संघर्ष को दर्शाने वाली फिल्म ‘कोशिश’

वह हर कोशिश जो किसी को निराशा के कुएं से खींच लाए और जिंदगी के साथ चलने की ऊर्जा भर दे, उससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। कोशिश के सहारे इस जीवन संघर्ष में शामिल हर उस व्यक्ति की आशा का धागा एक दूसरे से जुड़ जाता है, जो जिंदगी का जश्न मनाने के लिए दुखों के पहाड़ उठाए चल रहे हैं। हारे, निराश, हतोत्साहित, टूटे, थके, विकलांक और मूक-बधिर लोगों के जीवन में नया उत्साह भरने वाले कठिन संघर्ष को दर्शाने वाली फिल्म ‘कोशिश’ की याद ऐसे में क्यों न आए। 1972 में आई गुलजार की यह फिल्म मैंने स्कूली दिनों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर देखी थी। यह झकझोर देने वाली फिल्म थी। बाद में जब कभी कलर टीवी पर यह फिल्म देखी, तब हर बार स्वयं को नई प्रेरणा से भरा हुआ पाया।

...लेकिन उथल -पुथल भरी कहानी में एक और मोड़ तब आता है, जब भाई को यह पता चलता है कि उसकी बहन का प्रेमी हत्यारा भी है। तब वह अपनी बहन के सामने उसके होने वाले पति के हत्यारा होने का सबूत रखता है और उस पर ही निर्णय लेने का भार सौंप देता है। बहन को अब अपने प्रेमी और भाई की ईमानदारी में से किसी एक को चुनने का दबाव होता है। इस मन:स्थिति का अच्छा अभिनय स्मिता पाटिल

ने किया है। आखिरकार बहन ईमानदारी के रास्ते पर चलती है।

----------------------------------------------------------------------------

कठिन संघर्ष को दर्शाने वाली फिल्म ‘कोशिश’

वह हर कोशिश जो किसी को निराशा के कुएं से खींच लाए और जिंदगी के साथ चलने की ऊर्जा भर दे, उससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। कोशिश के सहारे इस जीवन संघर्ष में शामिल हर उस व्यक्ति की आशा का धागा एक दूसरे से जुड़ जाता है, जो जिंदगी का जश्न मनाने के लिए दुखों के पहाड़ उठाए चल रहे हैं। हारे, निराश, हतोत्साहित, टूटे, थके, विकलांक और मूक-बधिर लोगों के जीवन में नया उत्साह भरने वाले कठिन संघर्ष को दर्शाने वाली फिल्म ‘कोशिश’ की याद ऐसे में क्यों न आए। 1972 में आई गुलजार की यह फिल्म मैंने स्कूली दिनों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर देखी थी। यह झकझोर देने वाली फिल्म थी। बाद में जब कभी कलर टीवी पर यह फिल्म देखी, तब हर बार स्वयं को नई प्रेरणा से भरा हुआ पाया।

ताकतवर राजनीतिक पार्टियों की ताल से ताल मिलाने वाली कुछ युवाओं की भीड़ की आधुनिकता क्या सचमुच हमें उतनी ही चिढ़ाती है, जितनी किसी कमजोर इंसान पर ठहाके मारने वालों की बेरुखी? गूंगे-बहरे लोगों पर हंसने वाली इस दुनिया के साथ -साथ चलने वाली सड़कें भी क्या इतनी ही बेरहम और तटस्थ होती है कि चुप रहती हैं।

वे लोग कभी गतिहीन या शांत नहीं रह सकते, जो किसी भी शारीरिक रूप से कमजोर इंसान को अपने बराबर का समझते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। वे इस ठहाके का विरोध करते हैं, जिससे किसी के अस्तित्व को नकारा जाता है। इस फिल्म में अखबार बेचने वाले हरि (संजीव कुमार) और एक गरीब युवती आरती ( जया भादुड़ी) के हाव- भाव पर इस निष्ठुर दुनिया के कई लोग लगातार हंसते हैं, क्योंकि वे दोनों मूक -बधिर हैं। कहानी दोनों के मिलने और गरीबी से जूझने से अधिक अपने आत्मसम्मान को पाने के लिए आगे बढ़ती है। हरि अब आरती को स्कूल भेजकर उसे शिक्षित करना चाहता है, ताकि वह भी मूक बधिरों की सांकेतिक भाषा को समझ सके। यह प्यार इतनी निश्छलता से आगे बढ़ता है कि लोगों को यह साधारण फिल्मों का रोमांस नहीं लगता। ग्लैमरहीन प्यार का यह रंग इतना गहरा होता है कि यह प्यार से आगे की कोई चीज महसूस होती है। संजीव कुमार के संवेदनशील अभिनय ने इस फिल्म को नए आयाम दिए हैं। जया ने भी एक मूक-बधिर लड़की के किरदार में सहज जिज्ञासा और चंचलता को जोड़कर अभिनय की उंचाइयों को छुआ है।

कहानी में मोड़ तब आता है जब हरि और आरती को बेटा होता है। वे दोनों इस चिंता में होते हैं कि कहीं यह बच्चा भी तो हमारे जैसा ही नहीं हो गया। एक झुनझुना लेकर वे बच्चे को इधर-उधर घुमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चा झुनझुने की ओर नहीं देखता। बाद में एक डॉक्टर आकर उसे बताता है कि उसके झुनझुने में कोई आवाज ही नहीं है। इन सबके बावजूद एक रात में वह बच्चा एक एक्सिडेंट का शिकार होकर मर जाता है। फिर बाद में दूसरे बच्चे को बड़ा करने के संघर्ष को लेकर कहानी आगे बढ़ती है। हरि को जूता पॉलिश तक करना पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानता और अपने बच्चे को पढ़ाता-लिखाता है। बाद में कहानी का चरमोत्कर्ष तब आता है, जब बच्चा बड़ा होकर एक लड़की से शादी करने के लिए इसलिए मना देता है, क्योंकि वह मूक -बधिर है। यह एक घटना हरि को फिर से वहीं लाकर पटक देता है जहां से वह चला था।

सच, जिंदगी के लिए की हर कोशिश जरूरी होती है। हर कोशिश को सलाम।

कलकल बहती नदी के बीच कांटों भरी राह

गांवों में हरे- भरे खेतों और कलकल बहती नदी के बीच वह कौन सी कांटों भरी राह है, जिस पर चलने के लिए एक दलित स्त्री को मजबूर किया जाता है? वह कौन सी राह है, जिस पर चलकर एक दलित स्त्री उस स्थिति में पहुंच जाती है, जहां उसे भूमिपति मालिक के घर से चावल की चोरी करनी पड़ती है?

वर्ष 1974 में बनी श्याम बेनेगल की फिल्म ‘अंकुर’ ऐसी ही राहों को समझने और देखने का एक प्रयास है। भूमिपतियों के अत्याचारों से पीड़ित गांववासियों की समस्या को यह फिल्म कुछ अलग तरह से सामने रखती है। यहां एक भूमिपति युवक सूर्या को आधुनिकता के लबादे में दिखाया गया है, जो दलित नौकरानी लक्ष्मी (शबाना आजमी) से कहता है कि मैं जाति-पाति नहीं मानता, लेकिन उसके अंदर पुरुषवादी-सवर्णवादी दंभ हिलोरें लेता रहता है। उसे लक्ष्मी का शरीर आकर्षित करता है, लेकिन वह उसके दुख-तकलीफ को नहीं समझना चाहता। एक दलित स्त्री के देह से खेलने भर तक की आधुनिकता को इस फिल्म में गंभीरता से दिखाया गया है। लक्ष्मी उसके घर का काम करती है, लेकिन सूर्या उससे शारीरिक संबंध बना लेता है। यह सवर्णवादी छल की चरम स्थिति है। सूर्या को लक्ष्मी की गरीबी, उसके पति का शराबी होना और अन्य परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह है, जब लक्ष्मी जब गर्भवती हो जाती है और सूर्या की पत्नी उसे काम से हटा देती है। सूर्या उससे बच्चा नहीं चाहता और बड़ी चालाकी से उसे बच्चा गिरा देने की बात कहता है, लेकिन लक्ष्मी तैयार नहीं होती। लक्ष्मी अपने पति के भाग जाने की स्थिति में गरीबी से इस हद तक टूट जाती है कि एक दिन मालिक सूर्या के घर में चावल चुराने पहुंच जाती है। सूर्या उसे मारने की धमकी देता हुआ उसे अपमानित करता है। लक्ष्मी का पति घर लौटता है, तो वह फिर से काम मांगने सूर्या के घर की ओर जाता है। उसी क्षण सूर्या के अन्दर छुपा अपराध बोध उसे भयभीत करता है और वह समझता है कि लक्ष्मी का पति उसे मारने आ रहा है। अखिरकार सूर्या उस पर बेरहमी से कोड़े बरसाता है। उस दौरान लक्ष्मी का आत्मसम्मन जागता है, और वह सूर्या को धिक्कारती है। पूरी फिल्म दलित स्त्री के आत्मसम्मान के जागने के पल की प्रतीक्षा में कांपती महसूस होती है। लक्ष्मी स्त्री है और उसमें आत्मसम्मान जीवित है। वह किसी भूमिपति की मोहताज नहीं है। श्याम बेनेगल इस फिल्म में आक्रोश के पल की शुरुआत तब करते हैं जब फिल्म का अंतिम दृश्य होता है। एक दलित बच्चा पत्थर उठाकर सूर्या की खिड़की का शीशा तोड़ देता है। इस फिल्म में फेंका गया पत्थर दर्शकों के मन में अब तक अटका है।

किसी हिंदी फिल्म में नायक के हाथ में मैक्सिम गोर्की का

उपन्यास ‘मां ’ देखा है?

क्या आपने किसी हिंदी फिल्म में नायक के हाथ में मैक्सिम गोर्की का उपन्यास ‘मां ’ देखा है? ...हां , मैने तो देखा है...1985 में बनी जेपी दत्ता की फिल्म ‘गुलामी ’में नायक धर्मेंद्र इसी कालजयी उपन्यास से प्रेरणा लेता है। यह फिल्म दलितों पर ठाकुरों के अत्याचारों को दर्शाती है। सवर्णवादी जातीय घृणा, गरीबी में पिसते युवक और कमजोर समुदाय की पीड़ा को इस फिल्म में बहुत संवेदनशील तरीके से उठाया गया है।

इस फिल्म में निर्णायक मोड़ तब आता है जब नायक इस दुर्व्यवस्था को मिटाने के लिए हाथ में बंदूक थाम लेता है। इस फिल्म में दलितों के आक्रोश के साथ साथ नक्सलवादी विद्रोह का प्रभाव भी साफ दिखाई पड़ता है। इस फिल्म में सबसे चुभने वाला दृश्य वह है, जब एक दलित युवक (कुलभूषण खरंबदा ) के बेटे को घोड़ी पर चढ़ने से मना किया जाता है। सवर्णवादी पुरुष की भूमिका निभा रहे रजा मुराद (या कोई और अभिनेता हो सकते हैं, नाम याद नहीं आ रहा) उस समय कुलभूषण से कहते हैं कि तुम अपने बेटे को घोड़ी से उतार लो, लेकिन वह वैसा नहीं करते। कुलभूषण अपने बेटे को घोड़ी से नहीं उतारते और आखिरकार सवर्णवादी उसके बेटे को गोलियों से भून देते हैं। यह दृश्य सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहा है। कुछ दशक पहले तक दलितों के बेटों को शादी में घोड़ी पर चढ़ने या अन्य किसी प्रकार की सर्वमान्य प्रथा को अपनाने की इजाजत सवर्णवादी समाज नहीं देता था। इस फिल्म के कई दृश्य दर्शकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। समाज में सूदखोरों, जमाखोरों और सवर्णवादी वर्चस्व के विरोध में बनी कई फिल्मों की कड़ी में यह उल्लेखनीय पहल कही जा सकती है।

-------------------------------------------------------------------------------

‘अपूर संसार’ किसी दूसरी दुनिया की कथा नहीं है

‘अपूर संसार ’ (अपू की दुनिया) किसी दूसरी दुनिया की कथा नहीं है, लेकिन इस फिल्म को देखते हुए आप जिस भावावेश और दर्द से गुजरते हैं, वह आपको दूसरे संसार में ले जाता है। या यह कहिए कि आपके अंदर एक दूसरा संसार फैलता-फूटता हुआ आपको गमगीन कर देता है। वह संसार जिसे आप केवल भुलाने के लिए ही नहीं कहीं छोड़ आए हैं। सत्यजीत रे की इस फिल्म का हर दृश्य एक गंभीर पेंटिंग का आभास देता है। वे एक अच्छे चित्रकार थे और शायद इसलिए यह प्रभाव दीखता है। फिल्म में धुंआ उड़ाती रेलगाड़ी और उसकी फुक -फुक की आवाज आपको दृश्य से परे भी कहीं और ले जाती है। सौमित्र चटर्जी और शर्मिला टैगोर के उल्लेखनीय अभिनय से सजी यह फिल्म एक प्रेम कहानी ही नहीं है, बल्कि एक बेरोजगार कवि के जीवन में आई चंद दिनों की खुशी की गाथा भी है। ...अपू सुबह उठा है, बिस्तर से ही अपनी पत्नी (शर्मिला टैगोर ) को रसोई घर में देख रहा है। वो अचानक कहती है ,‘ की देखछो ? आमी कि नोतून मे ?’ इसके अलावा फिल्म के कई संवाद आपको झकझोर कर रख देते हैं। नायक एक जगह पूछता है- ‘...तोमार चोखे की आछे बोलो तो ?’ एक दृश्य में नायक किताब खोल कर नायिका को अंगे्रजी पढ़ाता है। आर ए टी- रैट।

फिल्म में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब नायिका की अचानक मौत हो जाती है। नायक का सबकुछ उजड़ जाता है...वह अब भटकने लगता है। एक दिन वह अपने उपन्यास की पांडुलिपि फेंक देता है। नायक देवदास की तरह भटकता है, लेकिन उसका दर्द देवदास के दर्द से बहुत अलग है। उसके ससुराल में एक बच्चा बड़ा हो रहा है, जो उसका बेटा है। एक पिता जब पांच -छह वर्ष बाद पहली बार अपने बेटे से मिलता है, तो उसकी मन:स्थिति कैसी हो सकती है? बेटा उसे नहीं पहचानता और उसकी बढ़ी दाढ़ी देखकर भागता है। वह अपने पिता पर पत्थर भी फेंकता है। ‘...आमी तोर बाबा, काजल ’ यह संवाद एक पिता के दर्द की सब सीमाएं तोड़ देता है।-------------------------------------------------------------------------------

‘अपूर संसार’ किसी दूसरी दुनिया की कथा नहीं है

‘अपूर संसार ’ (अपू की दुनिया) किसी दूसरी दुनिया की कथा नहीं है, लेकिन इस फिल्म को देखते हुए आप जिस भावावेश और दर्द से गुजरते हैं, वह आपको दूसरे संसार में ले जाता है। या यह कहिए कि आपके अंदर एक दूसरा संसार फैलता-फूटता हुआ आपको गमगीन कर देता है। वह संसार जिसे आप केवल भुलाने के लिए ही नहीं कहीं छोड़ आए हैं। सत्यजीत रे की इस फिल्म का हर दृश्य एक गंभीर पेंटिंग का आभास देता है। वे एक अच्छे चित्रकार थे और शायद इसलिए यह प्रभाव दीखता है। फिल्म में धुंआ उड़ाती रेलगाड़ी और उसकी फुक -फुक की आवाज आपको दृश्य से परे भी कहीं और ले जाती है। सौमित्र चटर्जी और शर्मिला टैगोर के उल्लेखनीय अभिनय से सजी यह फिल्म एक प्रेम कहानी ही नहीं है, बल्कि एक बेरोजगार कवि के जीवन में आई चंद दिनों की खुशी की गाथा भी है। ...अपू सुबह उठा है, बिस्तर से ही अपनी पत्नी (शर्मिला टैगोर ) को रसोई घर में देख रहा है। वो अचानक कहती है ,‘ की देखछो ? आमी कि नोतून मे ?’ इसके अलावा फिल्म के कई संवाद आपको झकझोर कर रख देते हैं। नायक एक जगह पूछता है- ‘...तोमार चोखे की आछे बोलो तो ?’ एक दृश्य में नायक किताब खोल कर नायिका को अंगे्रजी पढ़ाता है। आर ए टी- रैट।

कोलकाता लौटते पिता को आभास होता है कि उसके पीछे कोई दौड़ा चला आ रहा है। अरे, वह तो उसका बेटा काजल है।

‘तुम क्या कोलकाता जा रहे हो? वहां मुझे मेरे बाबा से मिला दोगे ’

‘हां ’

‘तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ’

‘नहीं ’

...................ओह, सत्यजीत रे... कोथाय तुमि ?

उत्तम कुमार की बांग्ला फिल्मों में ‘जादू’ होता है

सच! क्या आपने गौर किया है? उत्तम कुमार की बांग्ला फिल्मों में ‘जादू’ होता है. कल मैं भी इस जादू की गिरफ्त में था। रात 4 बजे भोर तक जग कर मैंने बांग्ला फिल्म दुई भाई (दो भाई ) देखी... 1961 में सुधीर मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उत्तम कुमार और विश्वजीत का संवेदनशील अभिनय और झकझोरने वाले संवाद ने मुझे बांधे रखा।ब्लैक एंड व्हाइट या उसकी बाद के दौर की फिल्मों का दूसरा कौन ऐसा अभिनेता है, जो उत्तम कुमार की तरह मुस्कुराता है? उनकी मुस्कुराहट और दुखी होते समय हठात से आंखों में उदासी छाने के पल, उन्हें सबसे अलग अभिनेता बनाते हैं। उत्तम कुमार इस फिल्म में अपने छोटे भाई की भूमिका निभा रहे विश्वजीत के साथ जितनी सहजता से हंसने, गाने और क्रोधित होने का अभिनय कर पाते हैं, यह दुर्लभ है। रोज शाम को बैठ कर दोनों भाई गाते-बजाते हैं। गाते समय उत्तम कुमार की मुस्कुराहट कितना कुछ अपने अंदर समेटे रहती है। इस फिल्म में एक भाई तब तक चाय नहीं पीता, जब तक दूसरा साथ नहीं हो....ओह, उत्तम कुमार...

Bahoot hi badhiya collection hai bhaisaheb. sure I have to watch all of them :-)

ReplyDeleteBahoot hi badhiya collection hai bhaisaheb. sure I have to watch all of them :-)

ReplyDeleteसभी फिल्में बेहद ही संवेदनशील और समाज में व्याप्त संघर्षों को दर्शाती हुई, अंकुर और गुलामी दोनो ही फिल्मों ने जातिय भेद भाव को दर्शाया । खास अंकुर फिल्म में दलित महिला के भावो और शोषण को गहराई से दिखाया आप की लिखी समीक्षा भी उसी गहराई तक पहुंची हैं परिपक्वता और स्पष्टता के साथ,

ReplyDelete